デジカメを新調した記念にブログ更新。

以前、秋月のSOT23変換基板を使った小物なんてものを作りましたが、その続編。

ジャンクで手に入れたBH33MA3WHFV-TR 低損失ポイントレギュレーター 3.3V300mAがたくさんあるので、これを使って小物電子工作。

6ピン0.5mmピッチの極小です。

これを秋月の0.5mmピッチIC変換基板(5枚入)にのせてみました。最近の秋月の変換基板には裏にもチップを載せることができるので、これを最大限に生かした配置にしました。

変換基板にはサーマルビアが無いので、放熱は???です。

2年前の死蔵ペースト半田をコテライザーミニのホットブローで炙って出来上がり。

変換基板が8ピンなのでGNDをジャンパー大移動して4ピンSIPに仕上がりました。

2013年4月11日木曜日

2011年5月7日土曜日

ペーストハンダではんだ付け その2

前回に続いて多ピン部品(QFP32)をはんだ付けしてみました。

調子に乗りすぎていろいろ失敗してしまいました。

ぱっと見は問題なさそうですが拡大すると恐ろしいことが...

QFPやMini USBは部品の位置決めが難しいです。

はんだが足りなくて二度加熱したところ問題が...

急激な温度上昇はハンダボールの飛散するようです。

作業時間は大幅に短縮されたので、より多くのノウハウを蓄積し、作業手順を確立したいと思いました。

調子に乗りすぎていろいろ失敗してしまいました。

ぱっと見は問題なさそうですが拡大すると恐ろしいことが...

QFPやMini USBは部品の位置決めが難しいです。

ペーストハンダを塗ると位置合わせのパターンが見えなくなってしまいます。

- 黄色枠部分はQFP32の足がずれ

- 赤枠部分はボタンが少し溶けてます

- 茶色枠はハンダ量が多くてブリッジ

はんだが足りなくて二度加熱したところ問題が...

- 赤枠部分は2色LEDを焦げ

- 黄色枠部分はボタンが少し溶けてます

- 黄色枠部分は3色LEDの角が少し溶けてます

- 赤枠部分はボタンが少し溶けてます

急激な温度上昇はハンダボールの飛散するようです。

- 赤枠部分はハンダボールが飛散してます

- 青枠部分はQFPのピンが右にズレてます

作業時間は大幅に短縮されたので、より多くのノウハウを蓄積し、作業手順を確立したいと思いました。

ペーストハンダではんだ付け

Deal eXtremeで買ったペーストハンダではんだ付けしてみました。

LodeStar Soldering Paste (50g) $3.37

今日のpaypalのレートで$3.37 x 82.6447円 ≒ 279円

注射器は無いけど待ち切れずに開封。

注射器の代わりにビニール袋の角を切って絞り出しました。

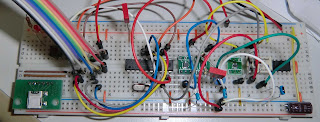

マイコンPCB[PCB-ATMEGA128] + ATMEGA64Aで練習です。

温度制御のリワークステーションなんか持ち合わせてないので、コテライザーのホットブローを感を頼りに使います。

適当にはんだを盛って

部品を載せて

温風を当てて出来上がり。

コテライザーは650℃なので注意しながら遠くからすこしずつ近づけました。

灰色のペーストハンダから煙が出て銀色のなると部品が中心に勝手に移動します。

調子に乗って残り部品を一気に載せて出来上がり。

調子に乗って

丁寧に温風を当てなかったのでいくつかの部品がずれてしまいました。

多ピン部品の顛末は次回ということで...

LodeStar Soldering Paste (50g) $3.37

今日のpaypalのレートで$3.37 x 82.6447円 ≒ 279円

注射器は無いけど待ち切れずに開封。

注射器の代わりにビニール袋の角を切って絞り出しました。

マイコンPCB[PCB-ATMEGA128] + ATMEGA64Aで練習です。

適当にはんだを盛って

部品を載せて

温風を当てて出来上がり。

コテライザーは650℃なので注意しながら遠くからすこしずつ近づけました。

灰色のペーストハンダから煙が出て銀色のなると部品が中心に勝手に移動します。

調子に乗って残り部品を一気に載せて出来上がり。

調子に乗って

丁寧に温風を当てなかったのでいくつかの部品がずれてしまいました。

多ピン部品の顛末は次回ということで...

2011年5月2日月曜日

attiny2313vでLCメータを作ってみました

SOT23変換基板の小物を使ってLCメータを作ってみました。

このサイトを参考に作成しました。

貴重な情報ありがとうございました。

手持ち部品で済ませるために

日米で仕入れたTC7S04F(105円/20個)を二段組にしてフランクリン型発振器にしてattiny2313で周波数をカウントするようにしました。

最初はMCU RC発振のクロック+LC発振を積層セラミックコンデンサで動作確認。

Cは部品箱にあった温度補償CH、Jランクの1100pFで組み上げ。

秋月の格安テスタP-10での周波数はそこそこ安定してるが、attiny2313と誤差が大きい。

RC発振をやめ8MHzクリスタルに変更したところattiny2313の測定値がP-10に近くなった。

LC発振のコンデンサを積層メタライズフィルムコンデンサにしたところ計算通りの結果になった。

サンハヤトのICB-87に載せるとしたら見る予定。

教訓

このサイトを参考に作成しました。

- AVRによるLCメーター T.Nakagawaさま

- LCメーター(電卓LCD使用) おじさん工房さま

貴重な情報ありがとうございました。

手持ち部品で済ませるために

- attiny2313vを使う

- インバータを使ったフランクリン型発振器

日米で仕入れたTC7S04F(105円/20個)を二段組にしてフランクリン型発振器にしてattiny2313で周波数をカウントするようにしました。

最初はMCU RC発振のクロック+LC発振を積層セラミックコンデンサで動作確認。

Cは部品箱にあった温度補償CH、Jランクの1100pFで組み上げ。

秋月の格安テスタP-10での周波数はそこそこ安定してるが、attiny2313と誤差が大きい。

RC発振をやめ8MHzクリスタルに変更したところattiny2313の測定値がP-10に近くなった。

LC発振のコンデンサを積層メタライズフィルムコンデンサにしたところ計算通りの結果になった。

サンハヤトのICB-87に載せるとしたら見る予定。

|

| 包装の上から部品を描いてイメージ中 |

教訓

- MCU内蔵RC発振はブレが大きい

- クリスタルをけちるな

- セラミックコンデンサは温度補償型、高精度でも再チェックが必要

- リレーの極性は事前に調べる

- 測定器はすべての基準。けちるな > 自分

2011年5月1日日曜日

秋月のSOT23変換基板を使った小物

部品箱に増えてきた面実装部品(SMD)+秋月のSOT23変換基板でブレッドボードで使えるような小物をつくってみました。

秋月のSOT23変換基板には新旧2種類の基板があります。

新版には裏面にSMD部品を配置するパターンが追加されています。

この小基板でもこれだけ便利なったのですから、他の変換基板の空きエリアにSMDを配置するパターンが追加されることを祈ってます。

■2N7002K Nch FET活用モジュール

秋月で2N7002Kを買うと40個も入っているので、これを活用します。

FETのS,D,Gはそのまま残し、余ったピンに抵抗を付けたしました。

■2N7002K + LED のローサイドスイッチ

同じFETを使いLEDを駆動する回路にしました。

ハイインピーダンスでポートの状態を調べるのに使ってます。

これ以外にもVGSの低いBS138(Nch FET)でI2C 5v <-> 3.3vレベルシフタ等をモジュール化できそうです。

秋月のSOT23変換基板には新旧2種類の基板があります。

新版には裏面にSMD部品を配置するパターンが追加されています。

この小基板でもこれだけ便利なったのですから、他の変換基板の空きエリアにSMDを配置するパターンが追加されることを祈ってます。

■2N7002K Nch FET活用モジュール

秋月で2N7002Kを買うと40個も入っているので、これを活用します。

FETのS,D,Gはそのまま残し、余ったピンに抵抗を付けたしました。

- Gateに対して1MΩのプルアップ/プルダウン用抵抗

- Gateに対して100Ωのおまじない用抵抗

■2N7002K + LED のローサイドスイッチ

同じFETを使いLEDを駆動する回路にしました。

ハイインピーダンスでポートの状態を調べるのに使ってます。

これ以外にもVGSの低いBS138(Nch FET)でI2C 5v <-> 3.3vレベルシフタ等をモジュール化できそうです。

RTC DS1302のモジュールを作ってみた

ここの情報を参考に家庭内JJYを作成

イーサーシールドを持ってないので、aitendoで売ってるDS1302(50円)をarduinoで使えるモジュールにしてみました。

coconet液晶工房の閉店セールで買えば30%引きなのでさらにお得です。

DS1302にはバックアップ用充電池をトリクル充電する機能も付いているのでこれも試してみました。

端子は上から

ここで少し後悔が...

電気二重層コンデンサの電圧も外部に取り出せるようにすればよかったと後になって気付きました。この端子をMCUのADCもしくはコンパレータの入力につなげば充電具合を確認できたんですよね。

ここのページで電気二重層コンデンサのバックアップ時間を計算できます。

arduinoのDS1302用ライブラリを使いました。

PS.

福島のJJYが暫定復旧したので家庭内JJYは用済みとなりました。

イーサーシールドを持ってないので、aitendoで売ってるDS1302(50円)をarduinoで使えるモジュールにしてみました。

coconet液晶工房の閉店セールで買えば30%引きなのでさらにお得です。

DS1302にはバックアップ用充電池をトリクル充電する機能も付いているのでこれも試してみました。

端子は上から

- SCLK

- I/O

- CE

- Vcc

- GND

ここで少し後悔が...

電気二重層コンデンサの電圧も外部に取り出せるようにすればよかったと後になって気付きました。この端子をMCUのADCもしくはコンパレータの入力につなげば充電具合を確認できたんですよね。

ここのページで電気二重層コンデンサのバックアップ時間を計算できます。

arduinoのDS1302用ライブラリを使いました。

DS1302 | 50円 | aitendo |

電気二重層コンデンサ 0.047F 5.5V | 80円 | madoelecさん |

クリスタル 32.768KHz | 30円 | 秋月 |

PS.

福島のJJYが暫定復旧したので家庭内JJYは用済みとなりました。

2011年3月31日木曜日

dotsduinoを作ってみた

発熱で調子が出ないのでdotsduinoを作ってみた。

dotsduinoのサンプルスケッチは2KBでおさまるので

参考回路図は本家を参照

ブログで私の勘違いの質問に丁寧に答えてくれてarms22さんありがとうがいました。

dotsduinoのライブラリは接続ピンを柔軟に変更できるように作られているので回路図なしでISP関連とTxD、RxDの端子を除外して適当に配線しました。

映像が傾いてるのは熱のせいです。

裏面にペンで配線をじかに書き込んでます。

電池2本駆動としてLEDの電流制限抵抗は220Ωにしました。

0.3mmすずメッキ線をラッピング(レガシー技術)でLEDに配線

ラッピングははんだ付けではないので飽きたらメッキ線をほどいてLEDとMPUを再利用できます。

Optibootを8MHzRCにしたもので動作確認しました。

赤外線リモコン受信モジュールOSRB38C9AAと組み合わせて家庭用リモコンでゲーム作れそうです。

100マス計算ゲームくらいなら作れそうです。

dotsduinoのサンプルスケッチは2KBでおさまるので

- Atmega8L(comopさんに分けていただいたもの)

- 8MHz RC

参考回路図は本家を参照

ブログで私の勘違いの質問に丁寧に答えてくれてarms22さんありがとうがいました。

dotsduinoのライブラリは接続ピンを柔軟に変更できるように作られているので回路図なしでISP関連とTxD、RxDの端子を除外して適当に配線しました。

映像が傾いてるのは熱のせいです。

裏面にペンで配線をじかに書き込んでます。

電池2本駆動としてLEDの電流制限抵抗は220Ωにしました。

0.3mmすずメッキ線をラッピング(レガシー技術)でLEDに配線

ラッピングははんだ付けではないので飽きたらメッキ線をほどいてLEDとMPUを再利用できます。

Optibootを8MHzRCにしたもので動作確認しました。

赤外線リモコン受信モジュールOSRB38C9AAと組み合わせて家庭用リモコンでゲーム作れそうです。

100マス計算ゲームくらいなら作れそうです。

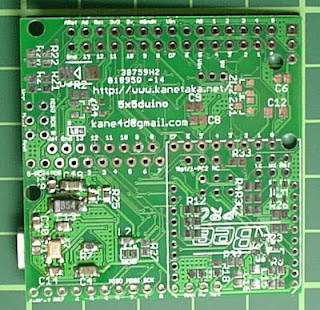

5x5duinoの基板が届いた

FusionPCBから基板は届いたが発熱のためだるくて何もできない。

一応デジカメで撮っておいた

確認したら基板の裏面しか撮ってない。発熱ボケです。

atmega8u2側だけ部品を取り付けて動作確認

atmega8u2はcomopさんから分けていただいたものです。

atmega8u2 DFUとして認識されたがWindows7 64bitでは署名なしのドライバは使えなかった。

仕方がないのでXP Modeを立ち上げてFLIPを使ってUnoのシリアルファームを書き込み。

動作確認OK。

HWBボタンも動作したので一安心。

熱のせいかはんだ付けの調子がでない。

blogger.comにeagleやPDFのファイルをのせる良い方法はないか思案中。

一応デジカメで撮っておいた

確認したら基板の裏面しか撮ってない。発熱ボケです。

atmega8u2側だけ部品を取り付けて動作確認

atmega8u2はcomopさんから分けていただいたものです。

1μF 2012サイズの手持ちが無いので無理やり3216を取り付けてみた。

UCAPだから重要

ポリスイッチは100mAしか手持ちがなかったのでXBee動作は無理

atmega8u2 DFUとして認識されたがWindows7 64bitでは署名なしのドライバは使えなかった。

仕方がないのでXP Modeを立ち上げてFLIPを使ってUnoのシリアルファームを書き込み。

動作確認OK。

HWBボタンも動作したので一安心。

熱のせいかはんだ付けの調子がでない。

blogger.comにeagleやPDFのファイルをのせる良い方法はないか思案中。

2011年1月31日月曜日

arduino400

次に作ったのがirukaさんのarduino400

pic18f14k50(200円) + atmega328(250円)でarduino互換機が作れるというすばらしいコンセプト!!

この時点ではまだarduinoに興味は無かったんですけど、作ってみて使わないと判らないことがあるんですね。

サンハヤトのICB-86G基板で作りました。

picのcdcはWin7(64bit)でも快適に動いてarduino環境を学ぶことができました。

ここからarduinoへ傾倒していきます。

pic18f14k50(200円) + atmega328(250円)でarduino互換機が作れるというすばらしいコンセプト!!

この時点ではまだarduinoに興味は無かったんですけど、作ってみて使わないと判らないことがあるんですね。

|

| MPUをはずされたarduino400 |

サンハヤトのICB-86G基板で作りました。

picのcdcはWin7(64bit)でも快適に動いてarduino環境を学ぶことができました。

ここからarduinoへ傾倒していきます。

USB Infrared toyもどき

pic18fの書き込み環境を手に入れて次に作ったのがUSB Infrared toyです。

「パソコンに不慣れな妻のため」という理由をつけて例のごとく買わずに作ったのがこれです。

これでリビングのパソコンもリモコンで快適に使える???

PIC18F2550をサンハヤトのICB-87に配置しました。ブートローダはirukaさんのものを少し改造して使いました。

「パソコンに不慣れな妻のため」という理由をつけて例のごとく買わずに作ったのがこれです。

これでリビングのパソコンもリモコンで快適に使える???

|

| USB IR Toyもどき |

PIC18F2550をサンハヤトのICB-87に配置しました。ブートローダはirukaさんのものを少し改造して使いました。

2011年1月30日日曜日

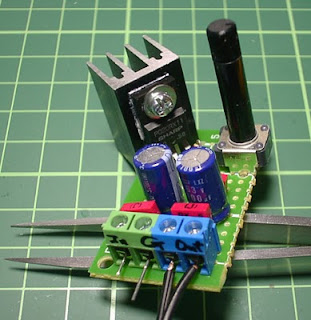

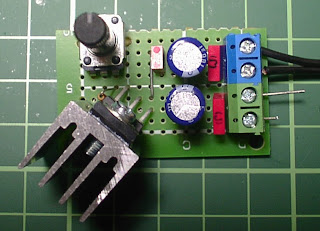

前回、ユニバーサル基板の切断でC基板を切断したついでに2種類の電源基板を作ってみた。

NJU7223は78XXと足の配置が違うので要注意

PQ20RX11をななめに配置しました。

放熱板は日米で32円のやつです。

放熱板の足は万力で押し込みました。

センタークリック付きの10KΩボリューム

秋月店頭特価で100円で4個入り

2.8V~13Vの可変になってます。

NJU7223は78XXと足の配置が違うので要注意

|

| NJU7223DL1使った3.3V電源 |

|

| PQ20RX11を使った可変電源 |

PQ20RX11をななめに配置しました。

放熱板は日米で32円のやつです。

放熱板の足は万力で押し込みました。

センタークリック付きの10KΩボリューム

秋月店頭特価で100円で4個入り

2.8V~13Vの可変になってます。

2011年1月26日水曜日

ユニバーサル基板の切断

AE-ATmegaのポリスイッチ配置

aitendo PCB-ATMEGA8基板

atmega328関連の基板は沢山作ってきてるのに性懲りもなく購入してしまった。

http://www.aitendo.co.jp/product/2839

基板だけでは意味がないので秋月で

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-04386/

TQFPのatmega328を購入

目的も見出せないまま作成

SMDのLEDと1N4188無いけど無理やり代用

裏面にはUSBのD-, D+があるのでvUSB化が出来ます。PWR1,6pinがNCなのでここへD-, D+をジャンパーします。

この基板、100mil, 50mil, 2mmピッチが混在してるためドーターカードとして基板を重ねにくい構造になってます。

最近注目しているcomopyxさんのコンセプトにぴったりでは?

http://www.aitendo.co.jp/product/2839

基板だけでは意味がないので秋月で

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-04386/

TQFPのatmega328を購入

目的も見出せないまま作成

SMDのLEDと1N4188無いけど無理やり代用

|

| 完成図 |

裏面にはUSBのD-, D+があるのでvUSB化が出来ます。PWR1,6pinがNCなのでここへD-, D+をジャンパーします。

この基板、100mil, 50mil, 2mmピッチが混在してるためドーターカードとして基板を重ねにくい構造になってます。

最近注目しているcomopyxさんのコンセプトにぴったりでは?

vUSB用ブレイクアウトボード

http://www.aitendo.co.jp/product/2848

ブレイクアウト基板(USB3.0B)

を試しに買ってみました。

USB3.0なんて使わないけど、USB2.0として使えれば便利かも...

なんて思ってたけど、USB3.0用の穴を利用するとMetaboardで使える信号線を取り出せるぞ!!

Arduino風 パソコン制御とマイコン制御で使っている基板と同じものができるのでは??

部品表

Arduino風 パソコン制御とマイコン制御で使っている基板と同じものができるのでは??

部品表

| ブレイクアウト基板(USB3.0B) | 50 | aitendo |

| USB B | 50 | 秋月 |

| ツェナーダイオード | 20 x 2 | 千石 |

| リセッタブルヒューズ | 40 | 秋月 |

| 抵抗 75Ω | 10 x 2 | 手持ち部品 |

| 抵抗 2.2KΩ | 10 | 手持ち部品 |

最初はチップ部品で考えていたけど、だれにでも作れるように変更

登録:

投稿 (Atom)